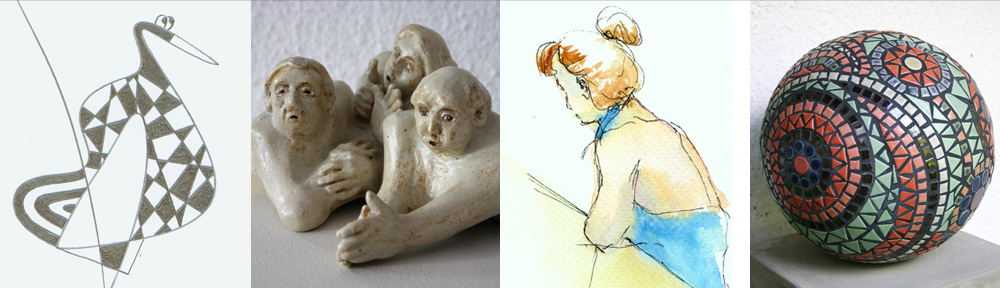

Spätantike, frühbyzantinische Kunst in Poreč

Unsere Reiseführerin in Istrien war eine geschäftstüchtige Frau. Schon im Bus wies sie uns auf das gute Cafe in Poreč hin. Sie wusste auch schon den Preis einer Eiskugel.

Es gäbe auch eine Kirche mit Mosaiken. Ähnlich den Kirchen, die sie uns schon gestern und heute gezeigt hatte. Kirchenbesuche könnten uns bald zu viel werden, meinte sie.

Sie führte uns durch den Ort. Die Hauptgasse hatte den Namen Decumanus. Ein Hinweis auf die Zeit, in der die Straßen nach der römischen geometrischen Straßenordnung benannt wurden. Sie erinnerte mich sofort an die Hauptstraße Decumanus des Expogeländes in Mailand, wo wir erst vor kurzem waren.

Eis wollten Tano und ich auch, doch vorher, noch schnell die Kirche besuchen und dann ins Cafe gehen.

Zum Eis kamen wir nicht. Dafür sahen wir und noch drei Mitreisende eines der bekanntesten und berühmtesten Bauwerke der Adria Region, einen spätantiken, frühbyzantinischen Kirchenbau aus dem 6. Jahrhundert: „San Euphrasius“.

Wir waren hellauf begeistert von der dreischiffigen Basilika mit den Fresken, den Inkrustationen und Mosaiken, dem Atrium mit den Säulen, dem achteckige Baptisterium mit dem Taufbecken und dem etwas neueren, mittelalterlichen Turm mit den Glocken.

-

-

Decumanus

-

-

Atrium

-

-

Baptisterium

-

-

Fresko

-

-

Bodenmosaik

-

-

Apsis

-

-

Tano

-

-

Turmfenster

-

-

Blick vom Turm

Ich hatte die gleiche euphorische Stimmung, wie vor Jahren in der Kirche San Vitale in Ravenna und in Sant’Ambrogio in Mailand.

Im Eilschritt und etwas Gram auf die Reiseführerin kamen wir zurück zum Bus. Dieses Zeugnis früher Kunst hatte sie vielen Leuten unserer Gruppe unterschlagen.

Terra Rossa

Unsere Reiseleiterin schlug einen kleinen Umweg vor, über einen Berg mit einer fantastischen Aussicht, Gelegenheit für eine Fotosession und zugleich Möglichkeit, einheimische Produkte kaufen zu können.

Mich störte es nicht, dass die Verkaufsstände den Ausblick verdeckten. Ich sah nur den Roterde-Boden und dachte, dass diese typisch istrische Erde vielleicht eine schöne Engobe für unsere Keramiken ergeben könnte. Mit Steinen und Fingern kratze ich die Erde locker und bekam zwei kleine Tüten voll.

Venezianischer Barockstil in Rovinj

Auf der höchsten Stelle von Rovinj steht der Glockenturm mit einer drehbaren Figur, der hl. Euphemia. Sie ist die Patronin der Kirche. Sie zeigt den Fischern die Windrichtung und uns den Weg. Die Kirche ist im venezianischen Barockstil gebaut.

-

-

Glockenturm in der Ferne

-

-

vom Schiff aus

-

-

Rovinj

Auf Pflastersteinen aus weißem Marmor stiegen wir zu ihr hoch.

-

-

Stangelsitzheilige

-

-

Hl. Euphemia

-

-

Pozessionsstangen

Nach unten ließ mich die Heilige nicht so gerne. Auf den von vielen Füßen glattpolierten Steinen rutschte ich aus. Barfuß gings leichter.

-

-

Aufstieg zur Kirche

-

-

Marmorpflastersteine

-

-

abwärts

Dass hier in der kroatischen Stadt die Venezianer viele Jahrhunderte das Sagen hatte, merkten wir schon unten in der Stadt. Auf dem Platz am Hafenbecken prangt am Uhrturm ein Relief mit dem Markuslöwen. Der Kirchturm oben glich sogar exakt dem Campanil von Venedig. Hier ist Italienisch immer noch die zweite Amtssprache.

Piran in Slovenien

Eine ebenso venezianisch geprägte Altstadt hat der slowenische Ort Piran. Auch hier dreht sich auf dem Glockenturm eine Figur nach der entsprechenden Windrichtung, diesmal der hl. Georg. Der Turm ist ebenfalls eine Kopie vom Turm des Markusdoms. Und das Rathaus ziert ebenso ein Löwenrelief.

-

-

St. Georg

-

-

Löwenrelief

-

-

Rathaus von Piran

-

-

gotischer Stil

-

-

Venezianhaus

-

-

Olivenpresse

Interessant fand ich eine alte, große Olivenölpresse im Judenviertel. Vielleicht modelliere ich mal eine in Miniatur, als Öllicht.

Neobyzantinischer Baustil

Dass wir unsere freie Zeit in Triest in der serbisch-orthodoxen Kirche verbringen würden, hatten wir nicht vor. Nur kurz wollten wir den Innenraum der Kirche anschauen, die im neobyzantinischen Stil, Mitte des 19. Jahrhundert gebaut wurde.

-

-

serbisch-orthodoxe Kirche

-

-

Kirche der Dreifaltigkeit

-

-

neobyzantinischer Stil

Es war gerade ein Gottesdienst.

Nachdem die Gläubigen uns so freundlich Platz machten und zur Seite rückten, blieben wir. Wir feierten mit ihnen den Dreifaltigkeitstag, das Patroziniumsfest ihrer Kirche. Das wussten wir natürlich erst dann daheim, durchs Internet. Wir verstanden nicht viel. Aber die Gebete, Lieder und Zeremonien berührten uns.

Wir machten einfach mit. Das Kreuzzeichen machten wir andersherum und das Küssen der Ikonenbilder war wahrscheinlich auch nicht in der richtigen Reihenfolge. Wie alle Gläubigen nahmen wir auch ein Büschel gemähtes Gras mit, das am ganzen Boden ausgelegt war. Es war ein spezieller Brauch nur an diesem Tag, dem Sonntag am 31. Mai.

Die Kerzen, die wir zum Opfern kauften, zündete ich aber nicht an. Den intensiven Duft von den brennenden Bienenwachskerzen der Kirche wollte ich daheim nochmal erleben.

Jugendstil in Ljubljana

Ljubljana feiert in diesem Jahr ihren Bürger, den vor 150 Jahren geborenen Architekten Max Fabian. Er studierte in Wien bei Otto Wagner, dem bekanntesten Architekten und Stadtplaner der Belle Epoque. So brachte er den neuen Architekturstil, den Jugendstil, nach Ljubljana. Die Stadt wurde damals von einem Erdbeben völlig zerstört. So schrecklich es war, brachte es die Chance, eine neue, moderne Stadt aufzubauen.

Unsere Stadtführerin zeigte uns viele Gebäude, Anlagen und Brücken aus dieser Epoche, der Wende vom 19. ins 20. Jahrhundert. Ich kam nicht dazu, die Namen der Gebäude und derer Architekten zu notieren, geschweige sie mir zu merken.

-

-

Architekt Ciril Method Koch

-

-

Galeria Emprium1903

-

-

Architekt Josip Vancaos

Wir genossen die Atmosphäre, die Kunst und die Sonne und fühlten uns wohl.

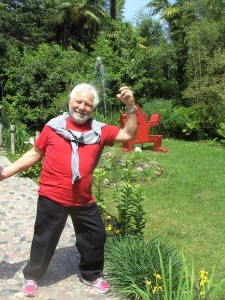

Als wir allein waren, schlenderten wir dem Fluss Ljubljanica entlang zu den Märkten. Tano fand es keine gute Idee, dass ich Pflanzen für unseren Garten kaufte. Jetzt hoffe ich, dass sie den Wachstumsvorsprung beibehalten und wir bald Auberginen, Paprika und Tomaten ernten können und von der Erinnerung dieser bezaubernden Stadt noch lange zehren können.

Auch eine Kunst

Unsere Reiseführerin war tüchtig. Sie kannte in jeder Stadt ganz besonders gute Geschäftsleute und preiswerte Läden, wo wir Wein, Trüffel in allen Variationen, luftgetrockneten Schinken, Krainer Wurst, Honiglikör, Lavendelblüten, Fleur de Sel und Meersalz kaufen konnten.

Ich ließ mich auch überreden. Ich kaufte zwar nicht 5 Kilo grobes Meersalz für 4 Euro, dafür aber eine dünne, kleine Tafel Salzschokolade für 4,60 € und zwei Flaschen süßen Wein, gekeltert in Slowenien. Den Salzgeschmack der Schokolade spürte ich nicht heraus und den Wein vergaß ich im Bus.

Geld wechseln wäre überhaupt nicht nötig, sagte unsere Reiseführerin. Alles kann man in Euro zahlen; der Toilettenbesuch kostet 70 Cent.

Noch eine kleine Geschichte am Rande. Unser heimischer Reiseführer Klaus freute sich über sein erstandenes Gläschen Trüffel. Importware aus Italien, las unsere slowenische Führerin auf seinem Gläschen. Er hätte im falschen Geschäft gekauft. Sie zeigte uns das Richtige. Da gab es slowenische Trüffel mit der Aufschrift „Made in Italia“.